訪問看護の「負のサイクル」とは?脱却のポイント5選を管理者向けに解説【解説動画あり】

訪問看護は年間約2,000箇所とたくさんの事業所が新設されていますが、一方で休止・廃止率が5.5%と高く潰れていく企業もたくさんあります。

また、潰れないまでも事業が安定せず絶えず火中にいるという事業所も少なくありません。

本記事では、訪問看護の経営・マネジメントにおける負のサイクルを解説します。また、業界の課題や「負のサイクル」からの脱却のための5つのポイントをご紹介します。

訪問看護ステーションの経営・マネジメントにおける負のサイクルとは!?

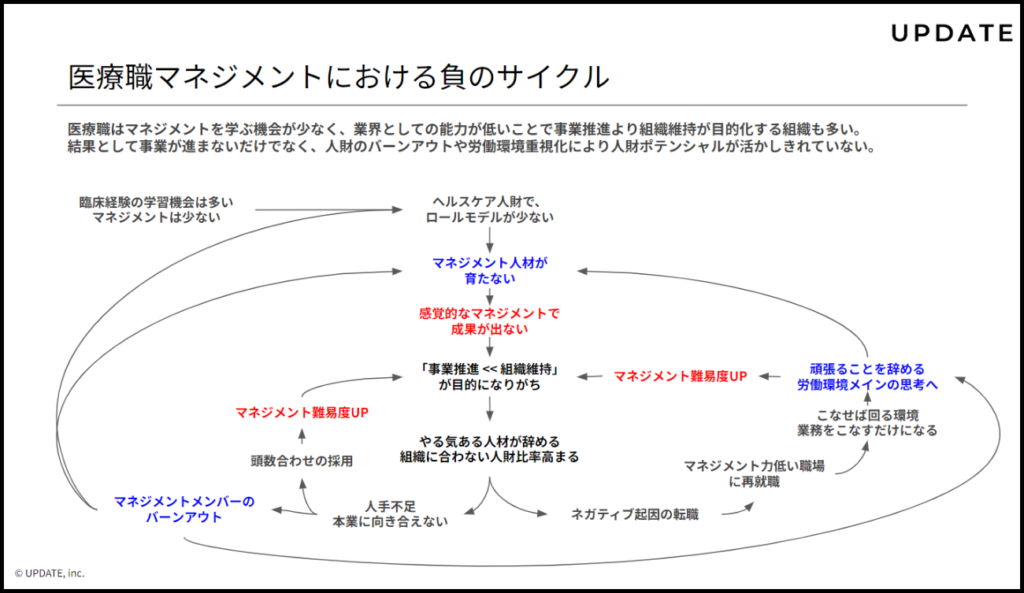

訪問看護ステーションの経営・マネジメントにおける負のサイクルは、マネジメント力不足をきっかけに陥り始めます。上の図のように、次第にマネジメント難易度が上がっていきます。

そのため、元々のマネジメント力不足に拍車がかかり、組織崩壊にとどまらず、最悪の事態では事業所の閉鎖・倒産に至ることもあります。

また、負のサイクルが悪化したところから脱却するには、組織や経営面で非常に大きな痛みが伴います。

さらに、絶えず起き続ける課題に、経営者や管理者自身がバーンアウトに陥ったり、心が折れてしまったりするケースも少なくありません。

参考記事:訪問看護ステーションの管理者がよく抱える悩み事と身に着けるべき6つのスキル

訪問看護マネジメントの「負のサイクル」が起きる背景

負のサイクルが起きる原因は経営者や事業のマネジメントを行う方が医療職であり、経営・マネジメントの学習・実践経験が乏しいことが挙げられます。

医療職は経営やマネジメントを学び・実践する機会が非常に少ないのが現状です。簡単なリーダー研修やマネジメント研修しか受けたことがない状態で事業を始めざるを得ず、負のサイクルに陥りやすい構造があります。

また、医療業界で経営やマネジメント力の高い人財は稀有であり、そもそも理想的な経営・マネジメントができる人財としてのロールモデルのイメージが湧かない点も原因の一つです。

訪問看護事業所の組織崩壊を起こす「負のサイクル」

経営・マネジメントの知識や経験が乏しい状態で、いざ訪問看護事業を起業したり管理者になったりすると、大抵の方は感覚的なマネジメントを行い、上手くいきません。

もちろん、天性のセンスで上手く事業や人財を引っ張っていければよいですが、センスがある方でも最初からうまくいくことは少ないでしょう。多かれ少なかれ失敗を通して、経営者や管理者として成長していくものです。

しかし、訪問看護は労働集約型の事業で、「スタッフが命」と言っても過言ではありません。

そのくらい人が大事なサービスであり、人に依存しやすいサービスでもあるため、成長する前にどんどん負のサイクルに入ってしまう難しさがあります。

訪問看護で組織崩壊につながる典型的なパターン

陥りがちなパターンに「事業を成長させることより、組織を安定させることを重視する」というものがあります。

マネジメントとして未熟なうちは、「スタッフには負荷をかけてはいけない」などメンバーを気遣うあまり、事業を成長させることよりスタッフの不満を出さないことを重視することが多く見受けられます。しかし、これこそが負のサイクルの入り口になってしまいます。

一見、従業員の不満がでないように気を使ってくれるいい上司のように思えますが、どうして負のサイクルに陥るのでしょうか。

それは、意識が高く優秀な人財が辞めていくリスクが高まるためです。

例えば、訪問看護の現場で活躍したいと強い想いを持って入職したメンバーがいざ入ってみたら組織課題ばかりで現場に目を向けられない事業所だった。全体最適を考えて動いていても身勝手な言動を行う人に管理者がはっきりフィードバックしないので頑張った人が損をする組織であった。

このような状況が続くと、やる気があり優秀でチームのために動ける人から順番に、離脱が起きていきます。

優秀な人材が抜けた後は、

- 人手不足に陥り不平不満が高まる

- 背に腹は代えられない状況になり、水準を下げて頭数合わせの採用を行う

- 結果組織にマッチしない人材の割合が高まることで、よりマネジメントの難易度が上がる

というサイクルに陥ります。

経営者や管理者自身ももちろん望んでいたことではなく、組織の問題ばかり起きる状況に心が折れてしまう方もいらっしゃるかと思います。

※負のサイクルには「医療職マネジメントが陥りがちな8つの課題」も大きく影響しています。

また、負のサイクルは組織拡大の時によく陥りやすいため、「なぜ7名くらいから組織がまとまらなくなるのか?」の記事もぜひご覧ください。

業界の人財を蝕む訪問看護マネジメントの「負のサイクル」

一方、やる気があり優秀であった人財はその後どうなるかというと、マッチする職場が見つかっていればいいのですが、業界全体としてマネジメントの課題が大きいため転職先でも同じような状況に陥っていることも少なくないと思います。

その結果、何度かそのような体験を繰り返すうちに頑張ることを辞めてしまう方も多い現状があります。人が育たない(育たないどころかは楽基準が環境ありきになってしまう方もいる)ことは、業界としても大きな痛手です。

私たち株式会社UPDATEが創業した理由も、ポテンシャルのある人財をしっかりと育て活かせる環境を創りたいと思ったためです。そのために経営・マネジメント人財の育成事業を行っています。

訪問看護の「負のサイクル」から脱却する5つのポイントとは?

訪問看護の経営・マネジメントにおける負のサイクルは、非常に根深く、簡単なテクニックで脱却できるものではありませんが、ここでは特に重要な経営者やマネジメントのポイントだけご紹介いたします。

「しっかり組織マネジメントの基礎を学びたい!」という方向けに、UPDATEでは『訪問看護特化の組織マネジメント基礎講座』を開催しています。無料の体験クラス動画もご用意してますので、興味のある方はぜひご覧ください。

無料体験クラス「組織に合わない言動を放置する悪影響と、効果的なフィードバック」

ポイント①「事業が主、組織が従」という考えを言動で示す

組織には色々な考え方や価値観の方がいますが、「訪問看護事業で世の中に価値を発揮する」という大前提があります。そのために人が集まって組織を形成しているということは、大切な共通認識です。

組織を安定させることが目的になってしまうと、事業に強い想いをもっている方ほど、離脱のリスクが高まります。状況によって成長を止める時などはあると思いますが、優先度の主従を貫くことが大切です。

また、よくある失敗としてミッションや理念は語るものの、具体性がなかったり日々の言動と一貫性がなかったりする場合もあります。ミッションや理念が薄っぺらくならないよう、具体的な行動とセットで示すことが大切です。

ポイント②組織としての意思決定基準に一貫性を持たせる

1つ目にも関連しますが、組織の目指すもののために意志決定の基準を持ち、一貫性のある判断を行いましょう。

「何が良くて、何が悪いのか」をしっかりと示すことで、組織の文化やあり方も醸成されてきます。

もちろん、意思決定は常に変わるべきで、時に間違っていることもあるので軌道修正が大事ですが、判断の軸自体がブレブレにならないよう意識をすることが重要です。

ポイント③組織のルールや決まりを明確にして徹底する

事業で成果を出していくためには組織のルールが重要になります。大きなものから小さなものまで多々あると思いますが、ルールはしっかりと運営しきることが大事です。

このルールが運用しきれない場合、ある意味ルールを守っている人が損をする、「なんでもOK」な組織になってしまいます。

特に、組織メンバーとしてのスタンスなど重要なものは徹底を行い、上手く運用できないものは運用の仕方をしっかりと見直しましょう。

ポイント④事業や組織の在り方に合わない言動を改善する

訪問看護の経営やマネジメントを行っていると、残念ながら時に組織にとって適切ではない言動をされる方もいます。

その際、「指摘して気分を損ねたら嫌だな」「怒らせて余計に仕事をしなくなったらどうしよう」「いいところもあるから・・・」とフィードバックをすることを躊躇うと、結果として適切でない言動が許されるという組織文化ができあがります。

その結果として、常に適切な言動をしている方から辞めていきます。人格を否定するわけではないので、率直に組織における言動としてなぜ良くないのか、どう直すべきなのかを伝えましょう。

何度か見逃していると、「今までは何も言わなかったのになぜ急に言ってくるのか?」とより指摘や改善が難しくなるので、早めに伝えるのがお互いにとって良いでしょう。

ポイント⑤安定した経営基盤を創る

「安定した経営基盤があることで適切な判断が下せる」という側面があるため、経営者・管理者として数値結果をしっかりと出し続けることが重要です。

例えば、急いで規模を大きくしなければならない時などは採用基準を下げる方に気持ちが傾きますが、余裕があればじっくり採用選考を進めることができます。

数か月先を見越した余力を創ることで、経営者や管理者の気持ちの余裕や柔軟な対応ができます。利用者のためにも組織のためにも安定した経営基盤を創っていきましょう。

まとめ:訪問看護の経営力・マネジメント力を身に着けよう

本記事では、訪問看護の経営・マネジメントにおける負のサイクルと脱却のポイントをご紹介しました。不安を感じた方もいらっしゃると思いますが、まずは構造を理解して組織や自らを客観的に振り返ることが負のサイクルの脱却や予防への第一歩です。

経営やマネジメントを学び・実践する場が非常に少ない課題もありますが、一部マネジメント研修なども開催されています。ぜひそういった場で、情報をインプットしてみることもおすすめです。

株式会社UPDATEでは、『訪問看護マネジメントスクール』や『組織構築』、『企業内研修』のサービスを提供しており、受講者同士のコミュニティーも創っています。

「一般論ではなく実践的な学びを得たい」

「訪看経営・マネジメントの実践経験があるプロに併走してほしい」

「訪問看護の経営者や管理者同士で学び合える場に参加したい」

という方は、サービス内容が分かる資料をご用意しております。

ぜひお気軽にお問合せください。

経営者や管理者のマネジメントが組織を創り、利用者様への貢献につながる。

また人財を育て、未来により優秀な人財を託していけると信じています。

ぜひ一緒に負のサイクルに陥らず社会に貢献していける業界を創っていければ嬉しいです。