訪問看護管理者が「数値目標」を浸透させるには?4つのポイントを徹底解説!

訪問看護の現場で、「数値目標を浸透させるにはどうしたらいい?」と悩んでいませんか?

「スタッフが数字に無関心」

「管理者自身が数字に苦手意識がある」

などの悩みを抱える事業所は少なくありません。

数値目標が浸透しにくい背景として、病院看護と訪問看護の環境の違いや、数字に対する意識のギャップがあります。

本記事では、病院看護と訪問看護のギャップについて考えるとともに、数値目標をチームに浸透させるための4つのポイントを解説します。数字に苦手意識のある管理者でも実践しやすい方法をご紹介します。

この記事を読むと、チーム全体で数値目標と向き合い、組織運営を安定させるためのヒントがみつかるでしょう。ぜひ最後までお読みください。

株式会社UPDATE 代表取締役(看護師・保健師・MBA) ケアプロ訪問看護ステーション東京にて新卒訪問看護師としてキャリアスタート。その後、訪問看護の現場・マネジメント経験の他、薬局や訪問看護運営するスタートアップ企業で40拠点・年商65億規模の経営を行い、上場企業へのグループインを実現。現在は医療職マネジメント人財を育成するためマネジメントスクールを運営中。

■経歴

2013年 慶應義塾大学 看護医療学部 卒業

2013年 ケアプロ株式会社入社

2019年 株式会社UPDATE(旧:ヘルスケア共創パートナー株式会社) 創業 代表取締役(現職)

2021年 GOOD AID株式会社 取締役(事業譲渡により退任)

2023年 セルフケア薬局 取締役(吸収合併により退任)

2023年 まちほけ株式会社 代表取締役(事業譲渡により退任)

■得意領域

医療系事業の組織マネジメント

教育体制構築

採用戦略・体制構築

教育体制構築

新卒訪問看護師の育成

管理職の育成

■保有資格・学位

看護師

保健師

経営学修士(MBA)

目次

訪問看護における数値目標の悩みと課題

訪問看護における数値目標を立てる際、以下のような悩みを抱えることはありませんか?

- 管理者自身が数値管理を苦手としており、どんぶり勘定で事業所運営をしている

- メンバーが数値目標に関して無関心・拒否的である

- 「看護の質」や「負担」などの言葉で、数値目標がなし崩しになってしまう

- 各メンバーの可能な範囲や管理者の感覚で調整してしまう

このような問題を抱える事業所は少なくないでしょう。

訪問看護管理者の課題として、「数字拒絶」「言葉足らず」が挙げられます。数値管理への苦手意識を克服し、数値目標をより効果的に扱うべく、一緒に考えていきましょう。

訪問看護管理者が取りがちな「数値目標に関する行動」と4つの弊害

続いて、数値管理への苦手意識があるマネージャーが取りがちな行動パターンその弊害についてみていきましょう。

医療職マネージャーが取りがちな行動

訪問看護をはじめとした医療職マネージャーが取りがちな数値目標に関する行動として、以下の4つが挙げられます。

- メンバーにどう説明したらよいかわからず、数値目標を全く伝えられていない

- メンバーの顔色やメンタル面を伺いながら、個別に数値コントロールしている

- 管理者や一部の協力的なスタッフのみで業務に対応している

- 数値の重要性をメンバーに説明しきれず、未達成のまま改善策を検討できていない

数値目標へのアプローチ方法がわからず、上記のような状況に陥ったことのある管理者もいるのではないでしょうか?

数値目標へのアプローチ不足がもたらす4つの弊害

数値目標へのアプローチが不十分な場合、どのような問題が起こりうるでしょうか?考えられる弊害は、以下の4つです。

- メンバーが数値目標を追わないことが当たり前になる。看護業務以外を行わないメンバーが増える。

- スタッフの反応や顔色によって業務量の偏りが生まれ、不公平感が高まる。

- 管理者に業務が集中し、看護業務に支障が出る。十分量の周知・営業が行えない。

- 予算が達成できずリカバリーも難しい。結果として足元の経営状況が悪化する。

上記のような問題から、経営状態が不安定になる恐れがあります。安定した組織運営のためには、チーム全体に数値目標を浸透させることが重要です。

病院での看護実務で形成される数値管理への4つの意識

数値に対する意識は、多くの看護師が新卒で経験する病院看護における役割に強く影響されます。ここでは、病院での看護実務にて形成される4つの数値意識について解説します。

①診療報酬モデル

病院看護の診療報酬モデル=ストラクチャー(構造)評価

病院看護では看護師の行動ではなく、看護配置(7:1や13:1など)によって日当たりの入院単価が決まります。全員新卒でも、全員がベテランだとしても報酬は変わりません。

よって、看護師個人への行動に関する強い意識づけがしにくいといえるでしょう。

②患者受け入れの単位

患者の受け入れ=病棟ベッド数が受け入れキャパシティー

病院では、指定を受けているベッド数がキャパシティーのため、「病床稼働率」が重要な指標となります。

スタッフ個人単位ではなく、病床単位で受け入れる構造のため、看護師個人への行動の意識づけが少ないといえます。

③組織の位置づけ

組織の位置づけ=医療圏ごとに病床数がコントロールされている

病院では一定の需要に対する供給量がコントロールされています。そのため競争環境が緩く、患者さんが集まりやすいモデルであるといえます。

このような組織の位置づけも、看護師個人への行動の意識づけがしにくい要因の一つです。

④役割の位置づけ

役割の位置づけ=体調が悪くなったら嫌でも行くことがほとんど

体調が悪くなれば受診するのが当たり前であり、自然と患者さんが集まりやすいのが病院です。患者さんが病院を選ぶ基準は、医師(診療科・機能)やアクセスなどが主な選択基準となりやすいでしょう。

これらの点も、看護師個人への行動に関する強い意識づけが少ない理由の一つといえます。

4つの要素からわかるように、病院では看護師個人の行動や結果が経営に直結しません。看護業務を継続することが主な役割であり、個人単位で経営数値に関する意識をもつ機会がほとんどないといえます。

病院で実務経験を積んだ看護師の多くは、数値管理を意識しなくてもよい環境で働いてきたからこそ、数値管理に不慣れなのだと考えられます。

病院看護と訪問看護における数値意識のギャップ

病院看護師の行動や結果が経営に直結しにくいのに対し、訪問看護師はどうでしょうか?

訪問看護の場合、看護業務のみならず、看護師の接遇や周知活動も経営に直結します。

前述した4つの数値意識を病院と訪問看護で比較してみましょう。以下の表をご覧ください。

| 病院 | 訪問看護 | |

|---|---|---|

| 診療報酬モデル | 看護配置が評価され、看護師数が重要である。 | 訪問件数・時間が評価され、行動量が重要である。 |

| 患者受け入れの単位 | 病床数がキャパシティーであり、病棟単位で受け入れる。 | スタッフに応じたキャパシティー・人単位で受け入れる。 |

| 組織の位置づけ | 病床数(需給)がコントロールされている。 | 制限がなく、競争環境に高低がある。 |

| 役割の位置づけ | 体調が悪くなったら受診する場合が多い。 | 訪問看護を利用しない選択肢もある。 |

このように、病院看護と訪問看護では全く異なる数値意識をもつ必要があります。

訪問看護師として働くスタッフの多くは、病院看護師をファーストキャリアとして経験を積んでおり、病院の役割イメージを抱いたままのスタッフも少なくないでしょう。

病院のイメージのままでは、組織の求める行動と個人の行動にギャップが生じる恐れがあります。特に、初めて訪問看護の業務にあたるスタッフに対しては、オリエンテーションにて訪問看護に必要な数値意識について説明することが重要です。

「しっかり組織マネジメントの基礎を学びたい!」という方向けに、UPDATEでは『訪問看護特化の組織マネジメント基礎講座』を開催しています。無料の体験クラス動画もご用意してますので、興味のある方はぜひご覧ください。

無料体験クラス「組織に合わない言動を放置する悪影響と、効果的なフィードバック」

訪問看護管理における「数値目標を目指すチームづくり」4つのポイント

訪問看護マネジメントにおいて、数値目標を浸透させるためのポイントは以下の4つです。

- メンバーの数値目標に関する意識・行動を育てる

- 目標をどこに置くかを考える

- 訪問看護管理者がするべきことを認識する

- メンバーへの伝え方を工夫する

続いて、一つひとつ解説します。

①メンバーの数値目標に関する意識・行動を育てる

数値目標に対し、メンバーがどのような思いを抱いているか、意識・理解・行動の3つに分けて考えてみましょう。

【意識】なぜ数値目標が必要なのかわからない

「看護師だから看護業務だけしていればよいのでは?」

【理解】売上・利益・件数などをみても数字の意味を理解しにくい

「月の売上300万って高いの?低いの?」

【行動】自分のやるべき行動がわからない

「利益を上げよう!と言われても、何をしたらよいんだろう?」

メンバーは過去に数値目標を意識して行動した経験がなく、どう考え、どのように動いたらよいかわからない場合があります。

管理者は、メンバーの数値への意識や行動も成長要素として捉え、育てていくことが重要です。

②目標をどこに置くかを考える

数値目標を全体で目指すチームづくりをしていくうえで、全員が数字に強い意識をもっている必要はありません。

ただし、全体で訪問件数や利益が下がっているときは、周知活動に取り組む必要があります。新規依頼の対応ができるスタッフが定期訪問している利用者さんをほかのメンバーで分担するなど、各メンバーが役割意識をもって動くことが重要です。

③訪問看護管理者がするべきことを認識する

訪問看護のマネージャーがするべきことは以下の3つです。

- 入職時の役割明示(オンボーディング)

- 定点管理・アクション見直し

- 評価と還元

それぞれについて、詳しくみていきましょう。

入職時の役割明示(オンボーディング)

メンバーの入職時に行うオンボーディングの際に、訪問看護における役割について意識づけをすることが重要です。

オンボーディングの内容として、以下が挙げられます。

- 会社が目指しているもの(ビジョン)

- なぜそれを目指しているのか(ミッション)

- 会社や事業がどのようなフェーズにあるか

- 今後の事業成長のあるべき姿

- 実現のためにメンバーが取るべき行動

- 目標に向かっていくうえで、大事にしてほしいこと(バリュー・スタンス)

看護業務を開始すると、業務に追われ余裕がなくなることが予想されるため、事前にミッション・ビジョン・バリューなどを伝えておくとよいでしょう。

定点管理・アクション見直し

よくある例として、「月に1回、月次の経営数値が発表されるだけ」のパターンがあります。また目標設定はするものの、定期面談まで振り返りがなされない場合もあるでしょう。次のアクションにつなげるためには、毎月の1on1での定期的な振り返りや、具体的なアクション共有が重要です。

評価と還元

求める役割に対する評価や還元を行う仕組みづくりも、管理者が行うべきことの一つです。

| 貢献範囲への評価 | 訪問できる領域の広さ退院調整・新規契約実施の可否 |

| 行動(成果あり)への評価 | 訪問件数に応じたインセンティブ新規契約・退院調整実施への評価 |

| 行動(成果未定)への評価 | 周知活動の取り組み訪問スケジュール調整への協力 |

訪問看護においてはメンバーの行動が経営にダイレクトに影響するため、一人ひとりの良い行動に対して、評価する仕組みを整えることが経営の安定につながります。

④メンバーへの伝え方を工夫する

メンバーに浸透しやすい数値目標の伝え方も重要なポイントの一つです。管理者の伝え方によっては、メンバーが数値目標をノルマのように感じてしまったり、自分とは関係ないものだと思ってしまったりすることがあります。

ここでは、浸透しやすい伝え方の工夫について、事例を交えながら紹介します。

利用者ベースで伝える

利用者さんに価値を提供するために必要なものとして、数値目標を伝えることが重要です。とはいえ、顧客価値だけを伝えただけでは、綺麗ごとのように聞こえてしまう場合があります。利用者さんへの価値をベースに、経営的にも重要であることを伝えると効果的です。

身近な例えで伝える

身近な例えで説明することも、メンバーに伝わりやすくなる工夫の一つです。

例えば、「訪問件数を減らしたいけど、給与は上げてほしい」というメンバーがいたとします。この場合、経営状況を家計に例えると、相手がイメージしやすくなるでしょう。

ただし、正論で論破しようとすると摩擦が起こる可能性があります。相手の心情に寄り添いながら、マイルドに伝えるようにするとよいでしょう。

具体的行動ベースで認識をすり合わせる

メンバーが具体的な行動に落とし込めるよう、認識をすり合わせることも重要です。

具体性のない例として、「今月は売上が300万円でした。もう少し依頼を取りに行きましょう。」と管理者が発表したとします。経営数値が発表されただけでは、メンバーにとってどのように行動をしたらよいかわからない可能性があります。

そこで、「周知活動を毎月中旬に、一人1〜3件行いましょう。」というように、具体的なアクションベースで認識を擦り合わせるとよいでしょう。

経営面での重要度+メンバーが影響できるものに指標を絞る

経営面で重要な指標に加え、メンバーが影響できるものに絞って数値目標を伝えることが大切です。メンバーが影響できないものに焦点を当てると、メンバーが何をしたらよいかわからず、無関心になってしまう恐れがあるためです。

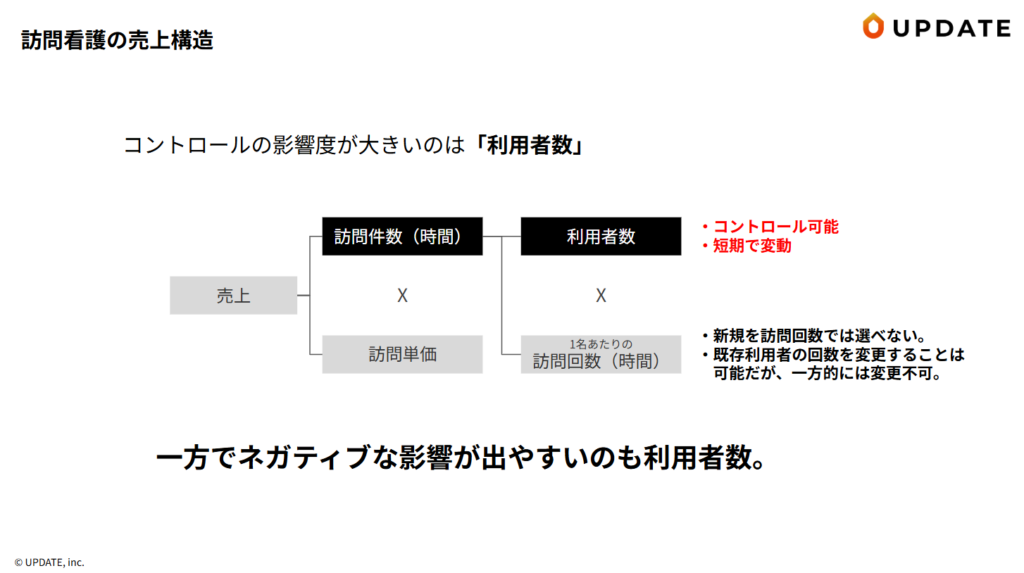

例えば訪問看護の売上において、「訪問件数(時間)」や「利用者数」は、「訪問単価」や「一人あたりの訪問回数」に比べてコントロールの影響度が大きいといえます。

また「訪問件数(時間)」や「利用者数」は、メンバーにとってもイメージしやすい指標です。イメージしやすい指標に絞って共有することで、メンバーが具体的なアクションにつなげやすくなるでしょう。

まとめ:「数値目標」を浸透させるには、メンバーの意識・行動を育てよう!

訪問看護では看護師一人ひとりの行動が経営に直結する一方で、病院看護師の行動は病院経営に直接的な影響を与えにくいといえます。多くのスタッフは病院経験がベースであり、数値目標への意識が薄い場合もあるでしょう。管理者が数値目標を伝えるだけでは浸透せず、反発や無関心につながることもあります。

数値目標をチーム全体に浸透させるためには、メンバーの理解を促し、意識・行動を育てることが重要です。入職時の意識づけや日々の対話を通じ、数値目標を目指すチームを作りましょう。

株式会社UPDATEでは、「実践的なマネジメントを学べば、医療はもっと良くなる。」というビジョンのもと、訪問看護ステーション運営に必要な知識が体系的に学べるマネジメント講座を実施しています。

訪問看護マネジメントの経験者による、教科書的でない内容を学べるのが特徴です。講義の前後では、現場の悩みや課題を共有し、講義内容を振り返る時間を設けています。マネジメントの悩みを解決しながら、運営に必要な知識や考え方を定着させることが可能です。

資料や無料体験講座も用意しています。具体的な内容を知りたい方は、以下のバナーからサービスページをご覧ください。