訪問看護管理者に必要な「意思決定」とは?現場で使える5つのポイントを徹底解説!

訪問看護事業所を運営するなかで、チームの意思決定がうまくいかず悩むケースは少なくありません。

「どの案を採用するべきか、迅速な判断ができない」

「方針の軸が定まらず、メンバーが不信感を抱き始めている」

などの悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか?

本記事では訪問看護管理者に向け、より良い意思決定のための考え方や向き合い方について詳しく解説します。

組織における意思決定を改善させるための、実践的な内容を紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

訪問看護における管理者の意思決定の悩み

訪問看護における組織の方針を決めるうえで、以下の問題が生じることはありませんか?

- 片方の意見を採用すれば、もう片方を採用できずに悩む

- 主張が強い人がいると流されてしまう

- 物事を決めるのに時間がかかり、対応が後手に回ることが多い

- 意思決定の軸がブレてしまう

- 方針がブレることで、チームのネガティブな雰囲気を感じている

このような悩みを抱え、意思決定の考え方や向き合い方に悩むマネージャーは多いでしょう。続いて、意思決定をためらうことによる影響について解説します。

訪問看護における意思決定をためらうことの悪影響

訪問看護のマネジメントにおいて、意思決定を躊躇することで起こりうるチームへの影響は以下の4つが挙げられます。

- 物事の進行が遅れる

- 記憶漏れや心理的切迫感につながる

- 意思決定をしないスタイルが定着する

- マネジメントに対する信頼が薄れる

一つずつ詳しくみていきましょう。

物事の進行が遅れる

マネージャーが意思決定を躊躇すると、物事の進行が遅れます。

意思決定を避けても、問題を先送りするだけで根本解決にはなりません。決断に必要な情報がある場合や、メンバー全員で考える期間を意図的に設ける場合を除いて、時間を置いても判断の質は上がらないでしょう。

マネージャーだけでなく、実行するメンバーの手も止まり、全体的な進行の遅れにつながります。

記憶漏れや心理的切迫感につながる

意思決定を後回しにすると、記憶から漏れてトラブルになることがあります。

いつまでも懸念事項として頭の片隅に残るため、思考のパフォーマンスが落ちる可能性もあるでしょう。懸念事項が蓄積すると、マネージャーにとって心理的なプレッシャーとなります。意思決定を迅速に行い、心に余白を持たせることが大切です。

意思決定をしないスタイルが定着する

マネージャーが意思決定をためらうことで、「意思決定をしない」「スタンスを取らない」文化が組織に定着する恐れがあります。軸のない組織からは、有能なメンバーが離脱していくことも考えられます。

マネジメントに対する信頼が薄れる

マネージャーに相談しても変わらないことや、意思決定が進まないことでメンバーが不信感を抱き始める場合もあります。不安そうな上司の言動や、軸がブレている判断に対し、メンバーからの信頼が薄れていく恐れがあります。

「しっかり組織マネジメントの基礎を学びたい!」という方向けに、UPDATEでは『訪問看護特化の組織マネジメント基礎講座』を開催しています。無料の体験クラス動画もご用意してますので、興味のある方はぜひご覧ください。

無料体験クラス「組織に合わない言動を放置する悪影響と、効果的なフィードバック」

訪問看護における意思決定改善に向けた5つのポイント

マネジメントの大きな役割の一つは、スタンスを取る意思決定を行うことです。同時に取らないスタンスを決めることでもあります。

「何かを決める」ことは、「何かを捨てる」ことと同じです。また「何も捨てない」ことは「何も決めない」ことと同義です。マネジメントは「何かを捨てる」覚悟をもって意思決定する必要があります。

本章では、マネージャーがより良い意思決定をするためのポイントを紹介します。意思決定改善のためのポイントは以下の5つです。

- 意思決定に対する前提意識

- 組織のフォロワーシップ力

- 意思決定の考え方「3つのステップ」

- 中間管理職の環境を整える

- リーダーが責任を持って最終決断する

一つずつ詳しく解説していきます。

ポイント①:意思決定に対する前提意識

意思決定に正解はありません。運や努力、解釈次第で結果が変わるような際どい意思決定もあるでしょう。しかし、意思決定を遅らせると組織の悪循環につながるため、迅速に行う必要があります。

意思決定をする際には、以下の前提意識をもつことが重要です。

- 早い決断・強い決断をする

- 徹底的に実行し振り返る

それぞれについて詳しくみていきましょう。

早い決断・強い決断をする

前提意識として、早い決断・強い決断を心がけることが重要です。

強い決断とは、自らが自信をもってやり切れる決断のことです。どちらの選択肢を選んでも結果に差がほとんどないような決断だとしても、仮説を立て、勇気をもって決断しましょう。

正解を選ぼうとして逡巡すると、意思決定の遅れにつながります。決断に絶対解はないため、早い決断・強い決断を意識することが大切です。

ただし、一度決めたら戻れない決断や損失が大きい決断については慎重になることも重要です。

徹底的に実行し振り返る

一度決めたら、メンバーが実行しやすいよう説明し、徹底的に実行します。実行するなかで、迷いが生じることがあっても、決めたことを安易に覆さないことが重要です。

決断したマネージャー自身が不安を吐露してしまう場面があっても、メンバーに理由を伝え、覚悟を決めてやり切りましょう。

やり切ったら、メンバーと振り返ることも重要です。際どい意思決定や、失敗したと感じる決断ほど振り返りの時間が必要です。

中には意思決定が間違いだったということもありますので、失敗だったと分かった時は、すぐに理由を説明して方針転換することが大切です。しかし、やりきる前に方針がブレてしまうことが続くと、メンバーからみていて管理者やリーダーの意思決定が信じされなくなってしまいます。

そのため、決断したことは徹底的に実行し、次の課題についてチームで振り返ることで組織の意思決定力を向上していくことが大切です。

ポイント②:組織のフォロワーシップ力

マネージャーがより良い意思決定をするには、メンバーのフォロワーシップ力も重要です。

意思決定を躊躇する原因として、失敗を恐れて決断できないことが挙げられます。うまくいかなければ「管理者としての信頼を失うのでは?」「批判されるのでは?」などと考え、決断に踏み切れないマネージャーは少なくないでしょう。

マネージャーが勇気をもって決断するためには、メンバーも前提意識を理解し、失敗を許容できる組織文化を作ることが大切です。

失敗を許容できる組織を目指す

意思決定には絶対解がないため、うまくいかないこともあるでしょう。失敗してしまったとしても、後ろめたく感じることなく、素直に過ちを認めることが重要です。

失敗を隠してしまったり、あたかも正解だったように振る舞ったりすると、管理者への不信感につながります。うまくいかなかったことをマネージャーが素直に認め、次の道筋を示すことで、メンバーから信頼されるでしょう。

うまくいかないことがあっても次の課題にして成長していく文化を作ることで、メンバーのチャレンジ意欲も向上します。

メンバーも前提意識を理解する

メンバーも組織をマネジメントする一員です。マネージャーだけでなくメンバーも意思決定に関する前提意識をもつことが重要です。

意思決定は組織文化の入り口ともいえます。チーム全体で共通認識をもち、意思決定と実行を繰り返すことで、組織の文化が築かれていくでしょう。

ポイント③:意思決定の考え方「3つのステップ」

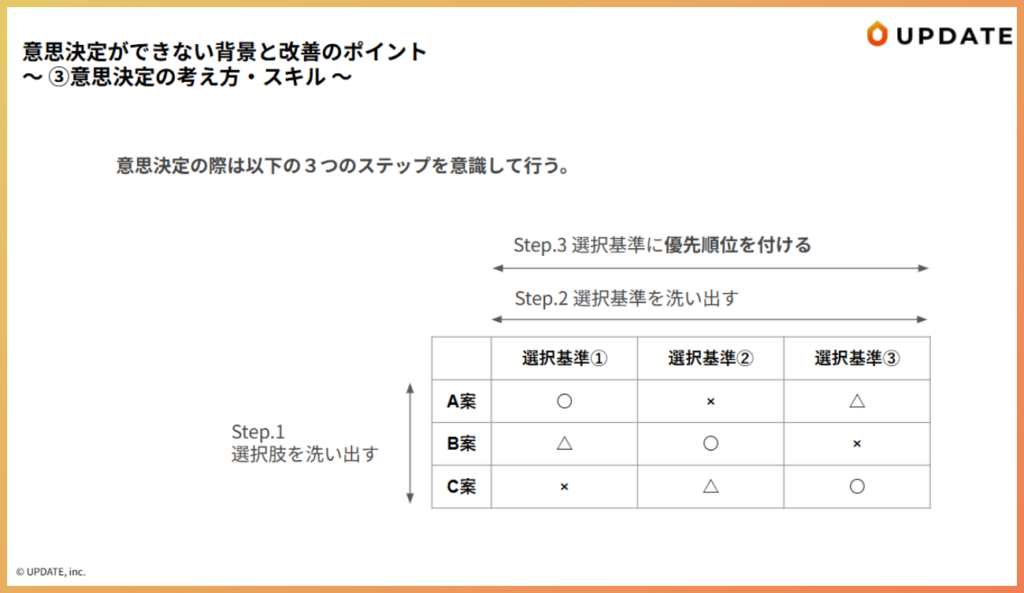

意思決定の際は、以下の3ステップを意識するとよいでしょう。

- 選択肢を出す

- 選択基準を洗い出す

- 選択基準に優先順位をつける

3つのステップについて、一つずつ解説していきます。

ステップ1|選択肢を出す

まず、考えられる選択肢をすべて挙げましょう。例えば、採用するか否かであれば2つの選択肢を、A案・B案・C案から選ぶのであれば3つの選択肢を書き出してみます。

以下に、A案・B案・C案から選ぶ場合の意思決定の考え方を表で示します。

ステップ2|選択基準を洗い出す

続いて、どのような基準で選択するかを書き出してみましょう。価格や効果、規模など、ステップ1で出した選択肢をどのような基準で比較検討するか洗い出します。

ステップ3|選択基準に優先順位をつける

最後に、ステップ2で洗い出した選択基準に優先順位をつけます。ステップ1で出したA〜C案について、特にどの基準を優先するか整理しましょう。表のように◯△×で印をつけると一目瞭然です。

組織として何を優先していきたいのかを考える重要なステップであり、組織のスタンスや文化が影響しやすいといえます。

ポイント④:中間管理職の環境を整える

中間管理職の場合、自身を取り巻く環境を整えることも意思決定の改善につながります。上長と現場のマネージャー間で、情報や優先順位が異なるため、意思決定がうまくいかないこともあるでしょう。

中間管理職の環境を整え、より良い意思決定をするためのポイントは以下の3つです。

- 上長の課題を把握する

- 上長との関係を構築する

- エンパワメントと組織文化の浸透

続いて、一つずつ解説していきます。

上長の課題を把握する

上長の課題と現場で働く中間管理職の課題は異なります。両者の優先順位や考え方を擦り合わせながら、意思決定する必要があります。

上長との関係を構築する

中間管理職が上長に対し意見しにくいと感じている場合、議論をためらってしまい、意思決定の遅れを招くことがあります。常日頃からお互いの関係性を構築し、価値観を共有しておくことが重要です。

エンパワメントと組織文化の浸透

役職に合わせたエンパワメント(権限移譲)も、中間管理職の環境を調整するうえで重要です。現場のことがわかっている管理者であれば、役職をつけるだけでなく、権限と責任をもたせるようにしましょう。

中間管理職に権限がないと、上長とメンバーの間で板挟みになる恐れがあります。権限や責任を役職とセットで与え、管理者に全面的に任せるようにすると、的確でスピーディな意思決定につながります。

とはいえ、役職についたばかりのスタッフに急に権限をもたせると、意思決定を誤るリスクも伴います。日頃から組織全体で意思決定するようにしたり、一定期間はベテランの管理者と並走したりするとよいでしょう。

管理者が日々意思決定する姿をメンバーに見せるようにし、意思決定に必要な組織文化・価値観を浸透させておくことが重要です。

ポイント⑤:リーダーが責任をもって最終決断する

意思決定はチーム全体で決めるべきとは限りません。メンバーの意見を聞くとしても、リーダーが責任をもって最終決断することが重要です。

組織の方針を変えたり、新しいことを始めたりする場合、メンバーが反対することもあるでしょう。組織の改善のためには、メンバーがやりたがらないことにも踏み切るべき場合があります。

現場のメンバー全員が反対したとしても、マネージャーが責任をもって決断し、やり切ることが大切です。

まとめ:意思決定の5つのポイントを実践し、組織文化を変えよう!

訪問看護における意思決定は、チームの方向性や業務の効率に大きく影響します。

意思決定の質を向上させるためには、紹介した5つのポイントを実践し、チームの文化として根付かせることが大切です。迷いや不安があるときこそ、迅速かつ強い決断を意識し、組織の成長へとつなげていきましょう。

株式会社UPDATEでは、「実践的なマネジメントを学べば、医療はもっと良くなる。」というビジョンのもと、訪問看護ステーション運営に必要な知識が体系的に学べるマネジメント講座を実施しています。

訪問看護マネジメントの経験者による、教科書的でない内容を学べるのが特徴です。講義の前後では、現場の悩みと照らし合わせながら、講義内容を振り返る時間を設けています。マネジメントの悩みを解決しながら、運営に必要な知識や考え方を定着させることが可能です。

資料や無料体験講座も用意しています。具体的な内容を知りたい方は、以下のバナーからサービスページをご覧ください。