訪問看護の経営は厳しい?廃業率や見直すべき改善ポイントを解説

訪問看護は、高齢化の進行や在宅医療の需要増加に伴い、その必要性がますます高まっています。また、高齢者の増加により、医療機関だけでは対応しきれないケースが増え、自宅での医療ケアが求められる場面も増加しています。

しかし、訪問看護の事業運営には多くの課題が存在し、人材確保やコスト管理・効率的な運営体制の構築など、安定した経営を維持するためには戦略的な取り組みが不可欠です。本記事では、訪問看護の市場動向や経営上の課題、さらに安定した運営を実現するための具体的なポイントを詳しく解説します。

目次

訪問看護の市場と現状

訪問看護は、需要が拡大している分野です。しかし、業界全体としては人手不足や経営課題も抱えているため、安定した運営を行っていくには、まずは現状の正確な把握が欠かせません。

訪問看護の利用者数の推移

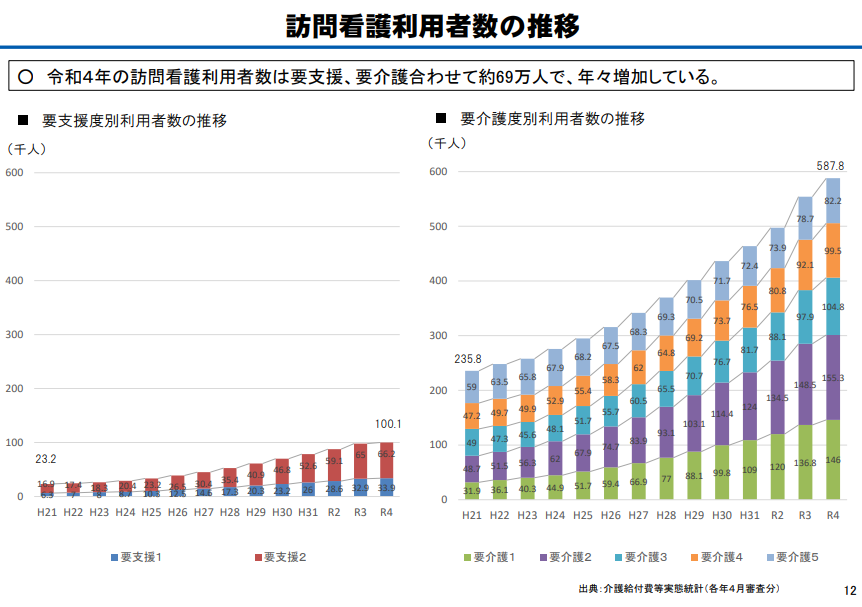

厚生労働省の調査によると、令和4年の訪問看護利用者数は約69万人と年々着実に増加していることがわかっています。

出典:訪問看護│厚生労働省

さらに、国が推進する在宅医療政策や医療機関からの紹介件数の増加も、訪問看護の利用者数が増えた要因の1つです。在宅療養を選択する人が増えることで、訪問看護サービスの必要性はますます高まり、今後も堅調な需要が続くと見込まれています。

また、医療技術の進歩とともに在宅での高度な医療的ケアが可能になったことで、利用者層の多様化が進み、訪問看護の役割はさらに拡大しています。

参照:訪問看護│厚生労働省

訪問看護ステーション数の推移

利用者数だけでなく、訪問看護ステーションの数も、在宅医療の需要拡大に伴い増加しています。特に都市部では新規参入が活発で競争が激化している一方、地方では医療資源の偏りが課題となり、サービス提供体制の構築が遅れている地域もあります。

そのため、新規開設が相次ぐ中で経営を安定させるためには、地域の特性やニーズに応じた差別化戦略が不可欠です。また、ITツールの導入や訪問看護と他の医療機関・福祉施設との連携強化が進むことで、ステーションの運営効率化とサービス向上が期待されています。

訪問看護ステーションの廃業率

利用者様や事業所開設の数が増加する一方で、2023年の訪問看護ステーションの倒産・休廃業数は約5%です。特に、開業初期の経営基盤が十分に確立されていないステーションで廃業が発生するケースが多く見られます。人材確保の難しさや収益の安定化・地域競争の激化などの課題が廃業の主な要因となっています。

安定した経営を実現するためには、事前の十分な市場調査や事業計画の策定・地域密着型の運営戦略が欠かせません。また、継続的なサービス品質向上も長期的な経営安定につながります。さらに、経営者自身のマネジメント能力の向上や、スタッフのモチベーション維持・向上、業務の効率化を図ることで、廃業リスクを軽減できるでしょう。

訪問看護の人手不足

訪問看護業界では、慢性的な人手不足が深刻な課題となっています。特に看護師の確保が難しく、医療機関や他の介護事業者との採用競争が激化しています。働きやすい職場環境の整備や柔軟な勤務体系・ワークライフバランスの向上が人材確保のポイントです。

さらに、看護師だけでなく、リハビリ職や事務スタッフの確保も不可欠です。教育・研修制度の充実や多様なキャリアパスの提供・地域に根ざした人材育成が、訪問看護の人材不足解消に向けた効果的な取り組みとなるでしょう。

また、ICT(情報通信技術)の導入により業務負担を軽減し、スタッフの定着率向上を図ることも効果的です。さらに、外国人材の活用やシニア世代の再雇用など、多様な人材戦略の導入も検討しましょう。

訪問看護の経営が厳しいと言われる理由

訪問看護ステーションの経営が厳しいとされる主な理由には、固定費としての人件費の高さと人材確保の難しさ・小規模な事業運営、そして移動ルートの調整が挙げられます。これらの要因が経営を圧迫し、安定した運営を困難にしています。

固定費としての人件費と人材確保

訪問看護の人件費率は平均で78.0%と、他業種と比較しても高い数値となっています。人件費率とは、収入に対する給与費の割合のことで、80%を超えると赤字経営に陥るリスクが高まります。

さらに、看護師を中心とした人材不足を改善するために人材紹介会社を利用する場合、年収の20%~30%を紹介料として支払わなくてはなりません。これがさらに人件費率を引き上げる要因となっています。

また、優秀な人材の確保には、働きやすい職場環境の整備やキャリアパスの明確化も不可欠です。このような状況下で、人件費のコントロールと人材確保は経営上の大きな課題となっています。

UPDATEでは『訪問看護特化の組織マネジメント基礎講座』を開催しています。無料の体験クラス動画もご用意してますので、興味のある方はぜひご覧ください。

無料体験クラス「組織に合わない言動を放置する悪影響と、効果的なフィードバック」

小規模な事業運営

多くの訪問看護ステーションは、小規模で運営を開始します。しかし事業規模が小さい場合、重症度の高い利用者を受け入れて一時的に売上が上昇しても、その利用者の介入終了とともに大幅な収入減少が生じるため、経営が安定しません。

このような不安定な収益の仕組みは、スタッフが離職する大きな要因の1つです。そして急な退職に対応するために人材紹介会社を利用せざるを得ない状況が生まれることで、結果として赤字経営に陥るリスクが高まります。

さらに、事業規模が小さい場合、固定費の分散が難しく、経費負担が経営に重くのしかかります。こういったことから、持続可能な経営を実現するためには、事業規模の拡大や安定した収益源の確保が不可欠です。

移動ルートの調整

訪問看護は個人の時間売りの仕事であるため、訪問エリアが広いと移動時間が増加し、1日に訪問できる件数が減少します。最低でも1日5件の訪問を行えるエリア設定が必要ですが、エリアが広がると新規利用者様の受け入れは難しくなります。

また、緊急訪問が発生した場合、多くの利用者様の訪問時間を変更する必要性が生じ、関係各所への連絡など大きな労力がかかることも少なくありません。このような移動ルートの調整が適切に行われないと、業務効率が低下し、経営を圧迫する要因となります。

効率的な訪問ルートを確立するためには、ITツールの活用やスタッフ間での情報共有が不可欠です。情報共有によって、訪問スケジュールの最適化と労働負担の軽減が期待できるでしょう。

訪問看護の経営を安定させるためのポイント

訪問看護事業を安定的に運営するためには、営業力の強化やサービス品質の向上・業務の効率化・コスト管理が欠かせません。これらの取り組みにより、収益基盤を強化し、長期的な経営の安定化を図ることができます。また、地域医療との連携やICTの活用も経営の強化につながります。

新規依頼をもらうための営業力強化

訪問看護事業の成長には、安定した新規依頼の獲得が不可欠です。医療機関や介護施設・地域包括支援センターとの関係構築が大切であり、定期的な訪問や情報共有を通じて信頼関係を築くことが求められます。

また、新規以来の増加には紹介元との連携強化だけでなく、地域での広報活動も効果的です。地域の健康イベントや説明会への参加により、訪問看護の認知度向上が期待できます。これにより、安定した新規依頼の獲得が可能となるため、経営基盤の強化に直結します。

サービスの質の向上

訪問看護の経営安定には、サービス品質の向上が欠かせません。質の高いケアは利用者様満足度の向上に直結し、リピート利用や口コミによる新規依頼の増加につながります。また、研修や勉強会の定期的な実施も看護師のスキル向上につながります。

サービスの質の向上には、利用者様やご家族様からのフィードバックを積極的に収集し、サービス改善に活かすことも効果的です。チーム間の情報共有を円滑に行うことで、一貫性のある質の高いケアを提供し、事業の信頼性を高めることができます。

業務効率化による負担軽減

訪問看護事業の運営には、多岐にわたる業務が発生します。効率化を図ることで、スタッフの負担軽減と生産性向上が期待できます。ICT(情報通信技術)を導入できれば、記録作業やスケジュール管理を効率化し、訪問時間の最適化が可能です。

また、業務プロセスの見直しや標準化も大切なポイントです。業務フローの改善により、無駄な作業を削減し、限られたリソースを有効活用できます。これにより、スタッフの働きやすさが向上し、離職率の低下にもつながるでしょう。

無駄なコストの見直し

経営の安定化には、無駄なコストの削減が不可欠です。定期的な経費の見直しによって、不要な支出を削減できると、利益率も向上します。例えば、備品や消耗品の種類や購入先を見直すことで、定期的にかかるコストの大きな削減につながります。

また、電気代や水道代など事業で使用する光熱費の見直しや、業務効率化による間接コストの削減も忘れてはいけません。経費管理の徹底により、経営資源を効率的に活用できれば、安定した事業運営の実現に近づくでしょう。

訪問看護ステーションの多拠点・多機能化

訪問看護ステーションの多拠点・多機能化は、地域医療ニーズへの柔軟な対応と事業基盤の強化を目的としています。少子高齢化が進む中、地域ごとの多様な医療ニーズに応えるため、事業の多角化が求められています。

幅広い訪問看護利用者様の受入体制構築

訪問看護事業を成功させるためには、幅広い利用者層に対応できる受入体制の構築が求められます。高齢者だけでなく、障がい者や小児・難病患者など多様なニーズに応えることで需要も増加するでしょう。幅広い利用者層に対応するためには、専門知識を持つ多職種の人材確保と、医師やケアマネージャー、ヘルパーなど多職種との連携強化がポイントです。

具体的には、看護師やリハビリ職だけでなく、精神科訪問看護や小児看護の専門スタッフの配置によって、地域全体のニーズに対応できます。結果として、利用者様の満足度向上と新規利用者様獲得が期待でき、経営の安定化にもつながります。

ドミナント形成による多拠点での事業運営

多拠点展開を成功させるためには、ドミナント戦略の活用が大きな役割を果たします。ドミナント戦略とは、特定の地域内に複数の拠点を集中させる戦略です。運営効率の向上や競争優位性の確保だけでなく、スタッフの移動時間やコストの削減・緊急時の迅速な対応にもつながります。

また、地域内での認知度向上や、医療機関との連携強化にもつながります。さらに、拠点間での人材や資源の共有により、経営リスクの分散と安定したサービス提供が実現するため、地域密着型の強固な事業基盤の構築も期待できるでしょう。

訪問看護の経営は厳しい?今後について

訪問看護ステーションの経営は、社会環境の変化や医療制度の改定に伴い、厳しい局面を迎えることが予想されます。しかし、適切な課題への対応と戦略的な経営改善により、持続可能な成長も可能です。

今後の訪問看護事業の発展には、人材確保、地域連携、専門性の強化、ICT活用が大切なポイントとなります。

訪問看護の深刻な人手不足

訪問看護業界は慢性的な人手不足に直面しています。この問題は、看護師の高い離職率や新規参入者の多さが要因となります。加えて、訪問看護は病院勤務に比べて業務の多様性と柔軟な対応が求められるため、働き手にとってハードルが高いと感じられることも少なくありません。

人材不足を解消するには、一定の規模化による働きやすい職場環境の整備やキャリアパスの明確化・魅力的な福利厚生の提供が求められます。これにより、安定した人材確保と定着率向上が期待できます。

地域での連携強化

訪問看護の質と効率を高めるために、地域医療機関や福祉サービスとの積極的な連携を心掛けましょう。連携により、利用者様の医療ニーズに迅速かつ的確に対応でき、サービスの質向上が図れます。また、情報共有の強化により無駄な業務を削減し、訪問看護師の負担軽減にもつながります。

具体的には、地域包括支援センターとの連携や定期的なカンファレンスの開催が効果的です。地域内の医療・福祉ネットワークの強化が、訪問看護の安定した運営に貢献します。

専門性の高いサービス体制の構築

訪問看護ステーションが地域で選ばれ続けるためには、専門性の高いサービス提供体制の構築が欠かせません。医療現場の多様化が進む中で、利用者様やそのご家族様が求めるニーズはより高度かつ個別化しています。

そのためには、高度な医療技術や専門知識を備えた人材の確保や育成が必要となります。また、特定の分野に特化したサービスを強化させることで、他の事業所と差別化しやすくなるでしょう。

たとえば、緩和ケアや認知症ケア・精神科訪問看護・難病対応など、専門性が求められる分野への注力は、質の高いケアを提供できるだけでなく、地域医療機関や関係機関との連携も強化できます。こうした取り組みにより、地域内での信頼性が向上し、既存の利用者様だけでなく新規利用者様の獲得にもつながります。

ICTの導入と活用

訪問看護業務の効率化と質の向上には、ICTの活用が欠かせません。ICTとは、情報通信技術を指す言葉で、電子カルテや訪問記録のデジタル化・オンライン会議・リモートカンファレンスの導入などがこれにあたります。

ICTの活用は、情報共有の迅速化かつ正確化や事務作業の負担の軽減だけでなく、チーム間のコミュニケーション強化につながります。このようにICTの導入は、経営の安定化に直結する大きな要素の1つです。

関連記事:訪問看護師が独立するための準備とは?知っておくべき10ステップを解説

まとめ

訪問看護の経営は、在宅医療の需要拡大に伴い、今後ますます必要性が増していきます。しかし、経営の安定には人手不足や固定費の負担・業務効率化の課題など、複数の課題への対応が不可欠です。

これらの課題に対して柔軟かつ積極的に対応できると、訪問看護ステーションは安定した成長と質の高いサービス提供を実現できるでしょう。

UPDATEでは、訪問看護での実践的なマネジメントが学べる『訪問看護マネジメントスクール』や訪問看護ステーションの立ち上げ支援を提供しております。経営に不安がある方はぜひお気軽にお問合せください。

施設経営で看護助手として外国人採用を検討する際は、ぜひ以下の記事も併せてご覧ください。

特定技能で「看護助手」業務が可能!?病院・医療機関での外国人採用を徹底解説!|Jinzai Plus